Per quasi 3.500 anni, dall’Età del Bronzo fino agli albori del XX secolo, la pastorizia transumante è stata l’attività economica prevalente lungo l’intera dorsale appenninica abruzzese: una attività certo comune ad altre aree del Mediterraneo, ma che qui raggiunse una dimensione peculiare, pervasiva, predominante.

Ma cos’è, la pastorizia transumante? È un sistema di allevamento seminomade del bestiame, nel nostro caso principalmente ovino, che sfrutta in modo ottimale durante l’arco dell’anno la complementarità fra gli alti pascoli montani, inagibili in periodo invernale ma che nell’estate raggiungono il massimo rigoglio, e le erbose pianure di bassa quota, che, arse e steppose in estate, durante i mesi freddi mantengono invece condizioni ambientali e climatiche ottimali. La transumanza è lo spostamento stagionale di uomini e greggi che, alla fine della primavera e all’inizio dell’autunno, percorrendo a piedi centinaia di chilometri, si muovevano fra le due aree geografiche di pascolo.

Nel mondo antico, per oltre 1500 anni (dall’Età del Bronzo, XV sec. a.C., alla fine del I sec. a.C.) la pastorizia transumante venne praticata nella sua forma più locale, la monticazione, cioè lo spostamento stagionale verticale fra i pascoli montani e le pianure direttamente sottostanti. Fu solo con la vittoria definitiva dei Romani ad esito della Guerra sociale, nell’88 a.C., contro le bellicose tribù Italiche (fortemente territoriali, che non consentivano spostamenti a lungo raggio) e la imposizione della Pax Romana all’intera penisola, che si realizzarono le condizioni politiche ed economiche per la nascita della transumanza orizzontale a lungo raggio. Superato il frazionamento del territorio e soppressa la conflittualità sia fra le tribù italiche che con i Dauni (gli agricoltori del Tavoliere), la pastorizia poté estendere i propri orizzonti alla piana pugliese. Essa, un tempo fertilissima, devastata dalle guerre annibaliche e dallo sfruttamento latifondistico, si prestò ottimamente a una pastorizia di tipo imprenditoriale, sostenuta dai grandi capitali delle famiglie patrizie romane.

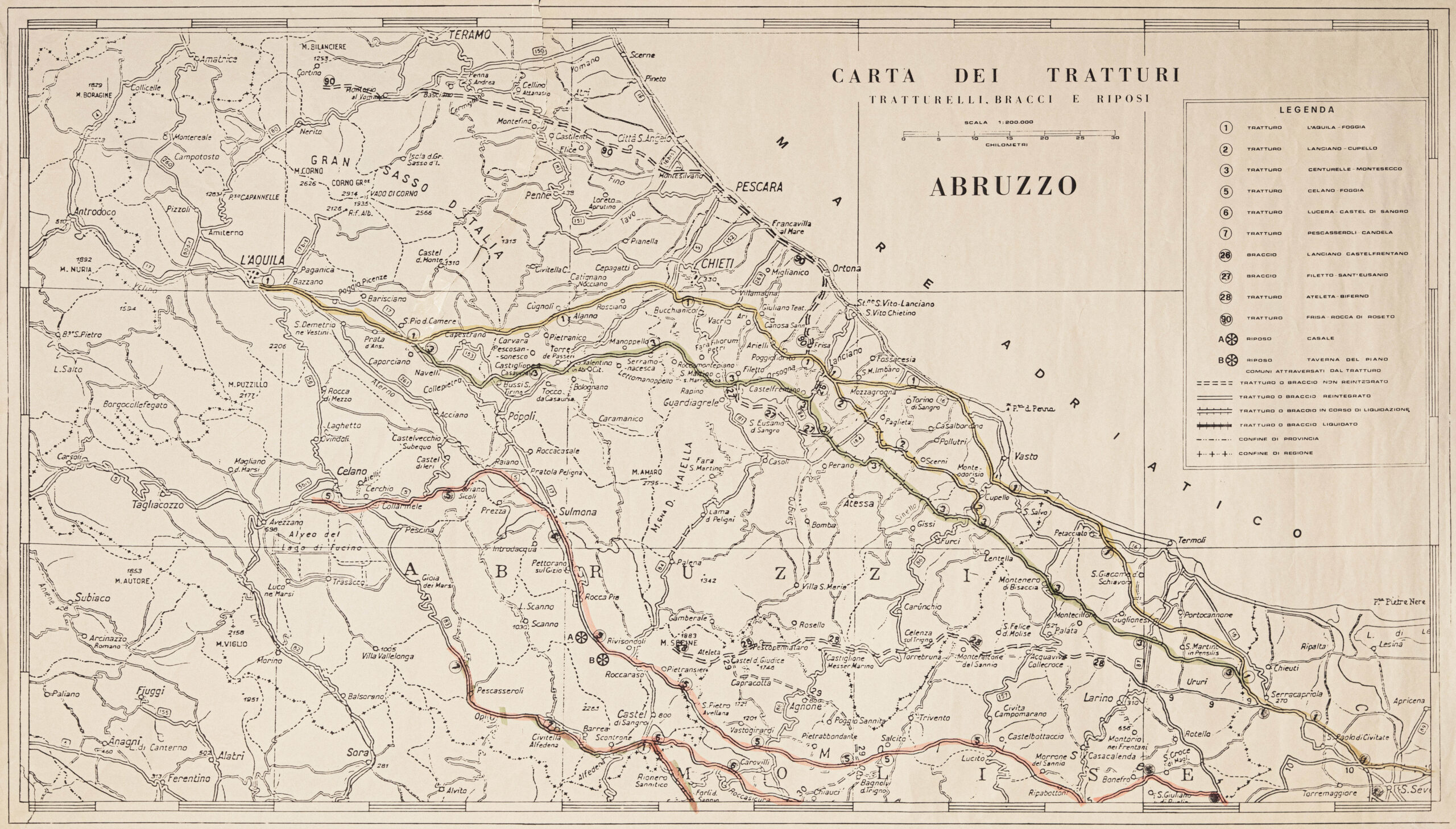

È dunque nel mondo romano, duemila anni fa, che i grandi tratturi storici disegnano i propri itinerari, e con essi si determina il destino plurimillenario di gran parte del paesaggio geografico e umano dell’Abruzzo, del Molise e del Tavoliere di Puglia. Dal primo secolo d.C. grandi greggi, condotte da schiavi/pastori, presero dunque a percorrere le calles publicae, gli antichi tratturi che, come dice Varrone: «congiungono le distanti pasture, come l’arconcello riunisce le due ceste da soma». Peltuinum, l’antica città italico-romana a sud dell’Aquila, o Saepinum, in Molise, sorsero appunto lungo la rete di tratturi che conducevano le greggi ai pascoli del Tavoliere, il quale già da allora risultava sottoposto a regolamentazione fiscale, tanto che il suo stesso nome pare derivi dalle Tabulae Censoriae, i registri delle proprietà dello stato romano.

Nel periodo imperiale, la pastorizia transumante raggiunse dunque un primo grande picco di sviluppo, sostenuta com’era da ingenti capitali, condotta con l’impiego di decine di migliaia di schiavi e grazie alla Pax Romana, che col proprio saldo dominio e controllo dei territori permise gli spostamenti a lungo raggio e l’utilizzo stagionale complementare dei pascoli estivi montani con quelli invernali nella piana pugliese. Questa fase durò alcuni secoli, definì l’esistenza e codificò il percorso dei tratturi, assegnando un destino alle aree che vi erano coinvolte e disegnandone quell’assetto che avrebbero sostanzialmente conservato sino alle soglie della contemporaneità.

Il secondo e massimo sviluppo si ebbe invece fra XII e XV secolo, quindi fra tardo Medioevo e Rinascimento, cioè dalla fondazione dell’Aquila, a metà Duecento (che testimonia direttamente la rinascita della attività armentizia con forte sostegno di capitali) all’avvento, dagli inizi del XV secolo, della dominazione Aragonese, che vide la ripresa, il rilancio e infine la riorganizzazione meticolosa della transumanza portandola ai massimi volumi economici.

Queste due grandi fasi storiche, separate da quasi un millennio di riduzione delle quantità di bestiame allevato e di ripresa importante alla monticazione locale, vedono tuttavia un ritorno pressoché sistematico delle nuove rotte transumanti rinascimentali sugli antichi tracciati romani: un fatto assolutamente non ovvio, che testimonia come il fenomeno non si fosse mai davvero spento. (altrimenti in un millennio i percorsi tratturali antichi sarebbero stati dimenticati e scomparsi, come scomparvero senza lasciare traccia e memoria tantissimi centri abitati d’epoca romana, riemersi solo grazie alle ricerche archeologiche degli ultimi due secoli).